Tierzucht

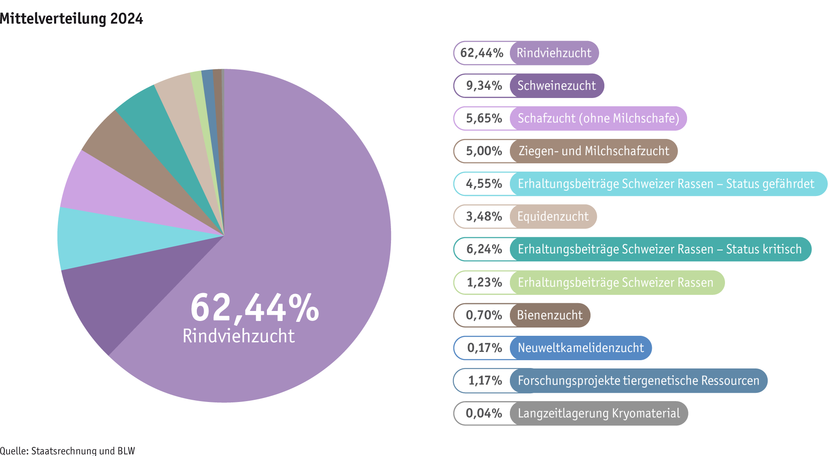

Der Bund förderte 2024 die Tierzucht mit Beiträgen von 37,8 Millionen Franken.

Quelle: Fotolia

Die «Strategie Tierzucht 2030» bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Schweizer Tierzuchtgesetzgebung. Eine eigenständige Zucht von leistungsfähigen, gesunden und standortangepassten Tieren ist für die Schweiz wichtig. Darum unterstützt der Bund die Arbeit der Zuchtorganisationen.

Förderung durch den Bund

Die Kriterien für die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an Schweizer Tierzuchtorganisationen sind in der Tierzuchtverordnung geregelt (TZV; SR 916.310). Im Jahr 2024 waren 20 anerkannte Zuchtorganisationen der Gattungen Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen, sowie Equiden, Honigbienen und Neuweltkameliden beitragsberechtigt. In erster Linie werden den Zuchtorganisationen Beiträge für die Herdebuchführung und die Leistungsprüfungen ausbezahlt. Insgesamt waren 2024 rund 522 479 Herdebuchtiere (ohne Equiden) beitragsberechtigt, davon waren 418 060 Rinder.

Für die Anpassungsfähigkeit der schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft ist ebenfalls wichtig, dass verschiedene Nutztiergattungen mit ausreichender genetischer Diversität existieren. Auch kulturell ist dies von Bedeutung. Aus diesem Grund unterstützt das BLW verschiedene Massnahmen zur Erhaltung und Förderung gefährdeter Nutztierrassen mit Schweizer Ursprung.

Art der Beiträge

Der Bund hat 2024 Beiträge für die Tierzucht im Umfang von 37,8 Millionen Franken ausgerichtet. Unterstützt wurden folgende Massnahmen:

Herdebuchführung und Leistungsprüfungen (32,8 Mio. CHF)

Forschungsprojekte über Tiergenetische Ressourcen, Projekte zur Erhaltung von Schweizer Rassen und nationale Genbanken (0,92 Mio. CHF)

Erhaltungsbeiträge für Schweizer Rassen mit Status «kritisch» oder «gefährdet» (4,08 Mio. CHF)

Der Gefährdungsstatus einer Schweizer Rasse wird jedes Jahr mit dem Monitoringsystem für tiergenetische Ressourcen in der Schweiz (GENMON) berechnet. Dabei werden für die unterschiedlichen Rassen unter anderem die Populationsgrösse, die geografische Verteilung, die Verwandtschaft und die demografische Entwicklung berücksichtigt und daraus ein Gefährdungsindex pro Rasse berechnet. Anhand dieses Gefährdungsindex wird eine Population in den mittleren Gefährdungsstatus «gefährdet» oder den hohen Gefährdungsstatus «kritisch» eingeteilt. Rassen in diesen beiden Gefährdungsstatus haben Anrecht auf Erhaltungsbeiträge, wobei jene im Status «kritisch» wesentlich höher sind.

Weiterführende Informationen

Mein Agrarbericht

Auswahl:

Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».