Sömmerungsbetriebe

Die Anzahl gesömmerter Tiere schwankt jährlich, ist bei langjähriger Betrachtung aber relativ stabil. Insgesamt verzeichnet das Jahr 2024 überdurchschnittliche Sömmerungs- und Bestossungszahlen. Die Schwierigkeiten aufgrund der feucht-kühlen Witterung anfangs Saison konnten vielerorts mit einem hohen Futteranfall im Herbst wettgemacht werden.

Das Sömmerungsgebiet spielt eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit, die Ökologie und die touristisch wichtige Landschaftsqualität. Die charakteristischen Alplandschaften der Schweiz können nur durch eine angepasste Nutzung mit Weidetieren gepflegt und erhalten werden.

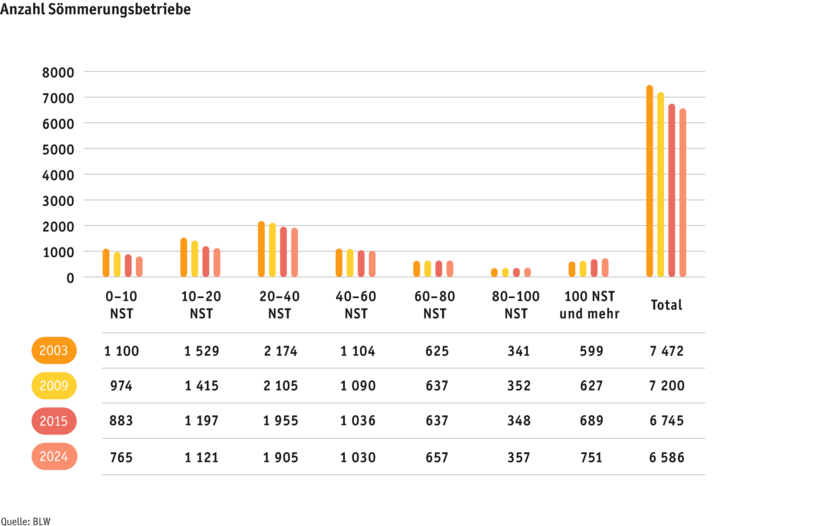

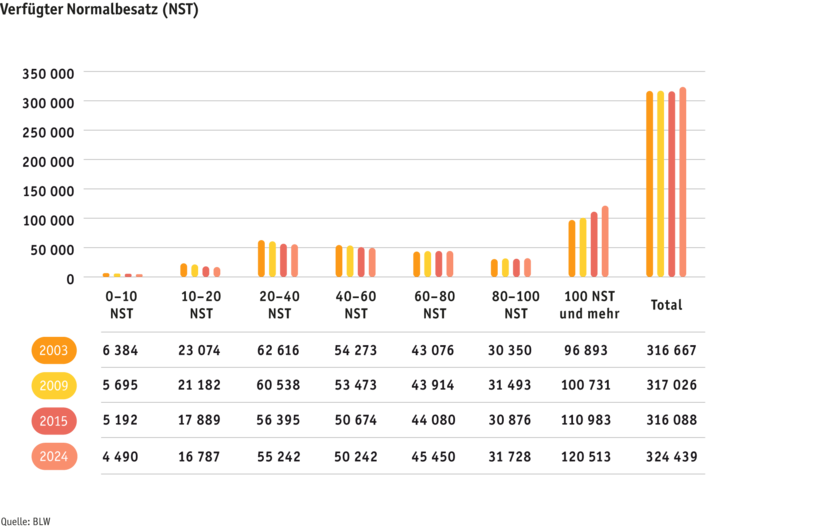

Entwicklung der Sömmerungsbetriebe

Die Grösse eines Sömmerungsbetriebs wird in Normalstössen (NST) gemessen. Ein NST entspricht der Sömmerung einer raufutterverzehrenden Grossvieheinheit (GVE) während 100 Tagen. Er entspricht somit der Menge Gras, um eine Kuh während 100 Tagen zu füttern. Graswachstum und Futterbedarf der Tiere sollen auf einer Alp im Gleichgewicht sein; dafür wurde für jeden Sömmerungsbetrieb ein Normalbesatz in NST festgelegt.

Seit 2018 hat die Anzahl der Sömmerungsbetriebe im Durchschnitt jährlich um 31 Betriebe abgenommen. Durch Zusammenlegungen sind die Sömmerungsbetriebe über die Jahre tendenziell grösser geworden. Einzelne Betriebe, die schwierig zu bewirtschaften sind, werden ganz aufgegeben.

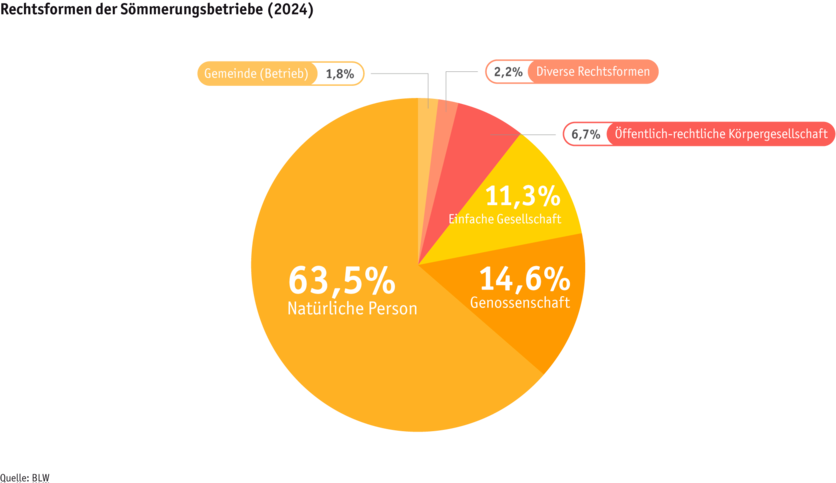

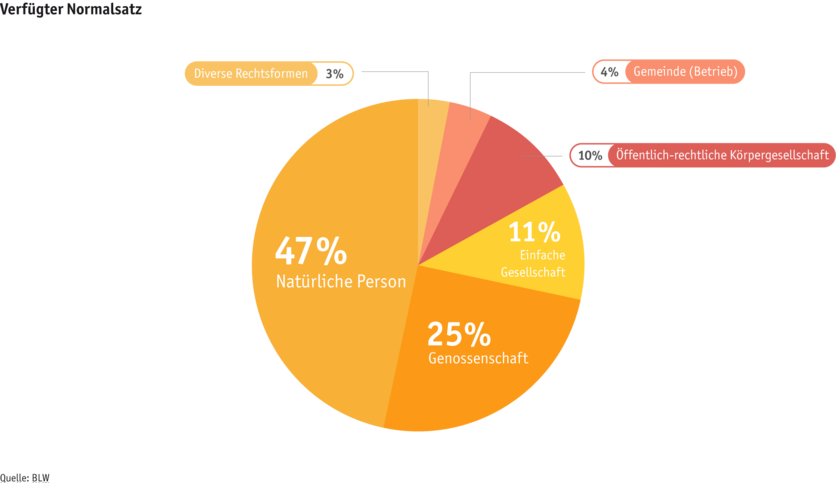

Bewirtschaftungsverhältnisse

Bewirtschaftende von Sömmerungsbetrieben können wie bei Ganzjahresbetrieben natürliche Personen und einfache Gesellschaften sein. Es gibt aber keine Altersbegrenzung für den Bezug von Sömmerungsbeiträgen. In der Sömmerung sind weitere Rechtsformen häufig, wie privatrechtliche Genossenschaften oder öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die Verbreitung der Rechtsformen ist regional unterschiedlich und traditionell verankert. Im Durchschnitt sind die von Gemeinden bewirtschafteten Betriebe am grössten (Durchschnitt: 112 NST) und die von natürlichen Personen bewirtschafteten Alpen am kleinsten (Durchschnitt: 36 NST). Natürliche Personen bewirtschafteten zwei Drittel aller Alpen (64 %).

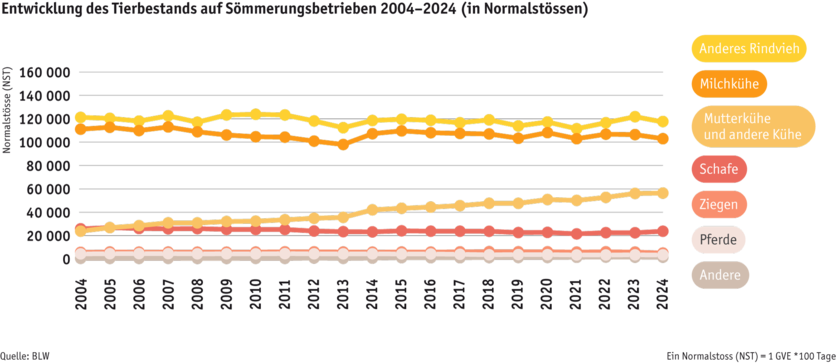

Entwicklung des Tierbestands im Sömmerungsgebiet

Insgesamt hat der Tierbesatz auf den Alpen in den letzten zwanzig Jahren leicht zugenommen, mit jährlichen witterungsbedingten Fluktuationen. Es zeigt sich, dass in vielen Regionen der Futteranfall aufgrund der Klimaveränderung tendenziell zunimmt. Der Alpsommer 2024 war zwar anfangs Saison wegen der feucht-kühlen Witterung schwierig, die sonst trockenen Regionen und der Herbst führten aber insgesamt trotzdem zu einer guten Bestossung. Die Bestossung lag im Jahr 2024 leicht unter dem Vorjahr 2023.

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung des Bestandes gesömmerter Tiere nach verschiedenen Tierkategorien (in Normalstössen).

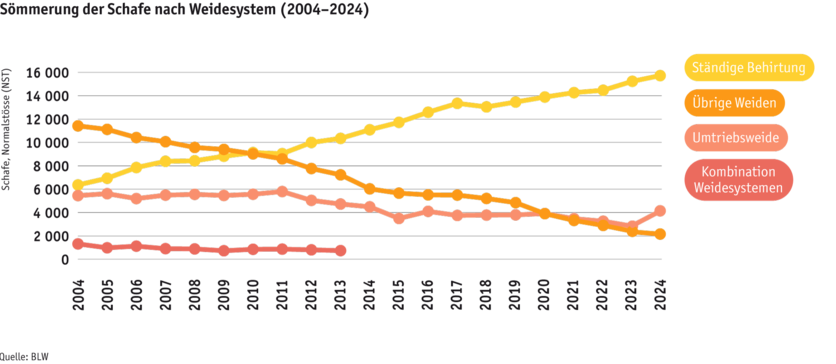

Entwicklung der Schafsömmerung

Seit 2003 werden drei differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet. Mit den höheren Beiträgen für das Weidesystem «ständige Behirtung» und für «Umtriebsweiden» gegenüber dem Weidesystem «übrige Weiden» werden die höheren Kosten dieser Systeme berücksichtigt. Wenn die Herde von einer Hirtin oder einem Hirten mit Hütehunden geführt wird, spricht man von ständiger Behirtung.

Durch die zunehmende Wolfspräsenz steigt der Anteil der Weidesysteme, die einen Schutz vor Grossraubtieren ermöglichen. Die Anzahl der Schafe auf «übrigen Weiden» hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert; die Anzahl der Schafe unter ständiger Behirtung hat in derselben Zeitspanne stark zugenommen. Im Jahr 2024 ist jedoch insbesondere eine überproportionale Zunahme der Umtriebsweide zu verzeichnen.

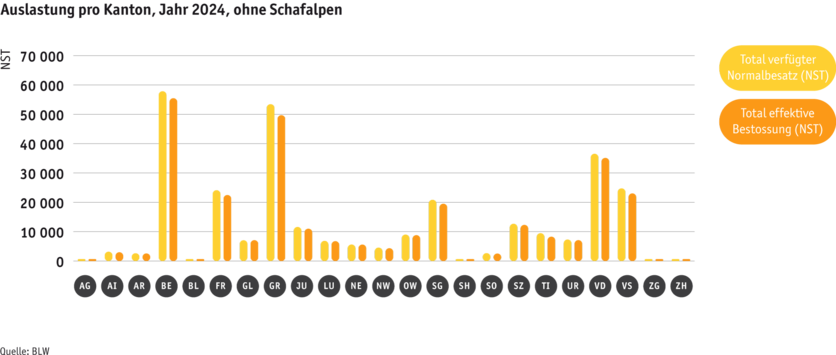

Auslastung der Sömmerungsbetriebe

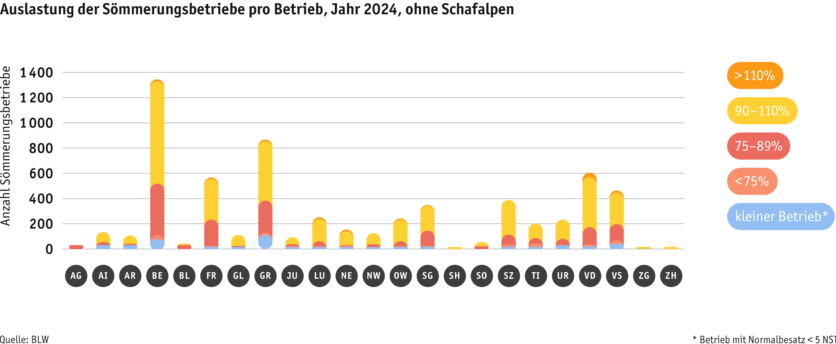

Die Auslastung der Sömmerungsbetriebe berechnet sich als Anteil der effektiven Bestossung am festgelegten Normalbesatz. Insgesamt lag die Auslastung der Alpen, ohne Schafalpen, im Jahr 2024 bei 95 Prozent. (2023: 97 %).

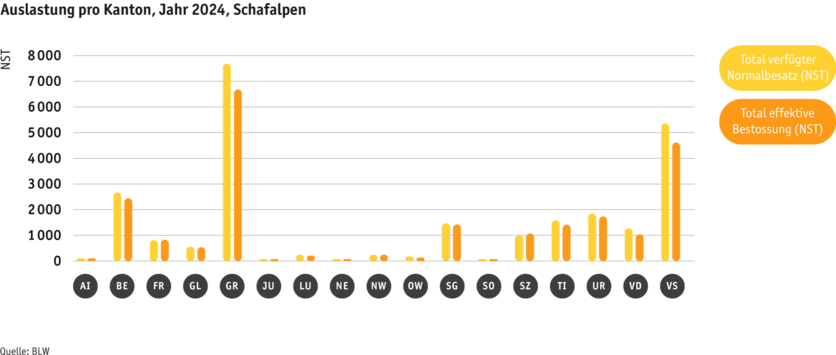

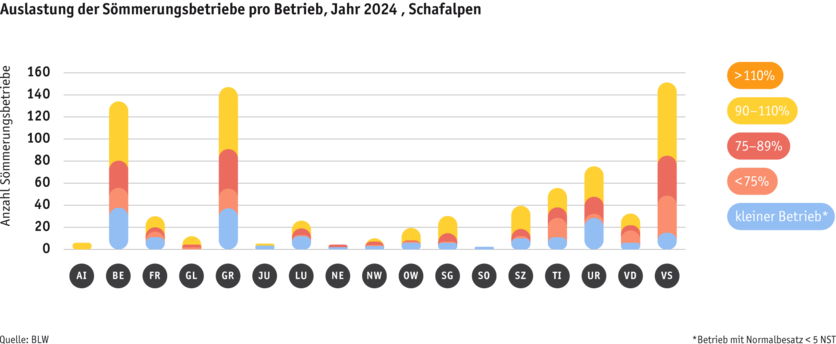

Die Auslastung bei den Schafalpen lag 2024 bei nur 90 Prozent (2023: 89 %). Bei der Auslastung der Schafalpen gibt es grosse regionale Unterschiede, so lag die durchschnittliche Auslastung im Kanton Tessin bei 83 Prozent und im Kanton Schwyz bei 106 Prozent. Die Änderungen aufgrund von Wolfspräsenz könnte dabei eine Rolle spielen, d.h. dass die Tierhalter ihre Tiere auf den Alpen in Regionen ohne Wolfspräsenz verteilen.

Überblick über die Auslastung pro Kanton (ohne Schafalpen):

Überblick über die Auslastung pro Kanton (Schafalpen):

Überblick über die Auslastung pro Betrieb (ohne Schafalpen):

Überblick über die Auslastung pro Betrieb (Schafalpen):

Weiterführende Informationen

Mein Agrarbericht

Auswahl:

Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».