Grandes cultures

En 2024, les surfaces de pommes de terre, et surtout celles de cultures protéagineuses, ont continué à reculer. Les rendements des grandes cultures ont, dans certains cas, augmenté au cours des dernières décennies.

Source : Unsplash

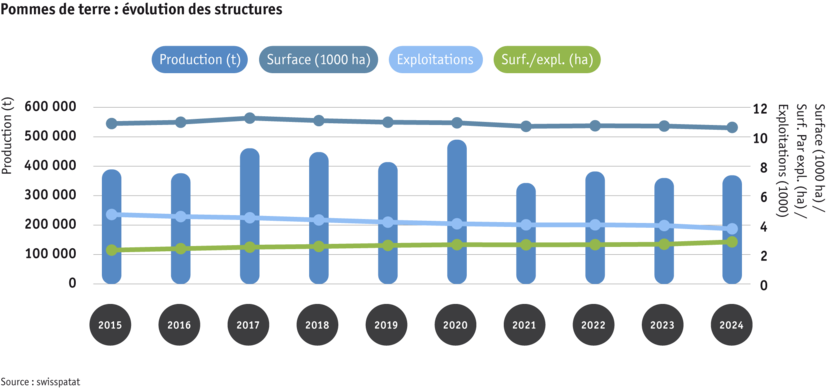

Les pommes de terre – une culture en recul

En 2024, les surfaces demeurent stables, mais le nombre de producteurs continue de baisser. Les surfaces cultivées s’établissent à 10 682 hectares. Bien que très minoritaires, les surfaces bio augmentent d’année en année et se montent désormais à 1096 hectares, une hausse de 57 hectares par rapport à 2023. En 2023, pour la première fois, il y a eu moins de 4000 producteurs (3930) ; en 2024, ce nombre s’est établi à 3850, soit une nouvelle baisse de 2 %. Pour la quatrième année consécutive, la production a été faible et s’est élevée à 370 000 tonnes, ce qui est un peu mieux qu’en 2023 (360 000 t). Pour la quatrième année également, les rendements ne sont pas parvenus à atteindre la barre des 400 kilogrammes par are : ils se sont montés à 347 kilogrammes par are, soit une hausse de 11 kilogrammes par rapport à 2023. Les surfaces de plants ont totalisé une superficie de 1303 hectares, un niveau historiquement bas.

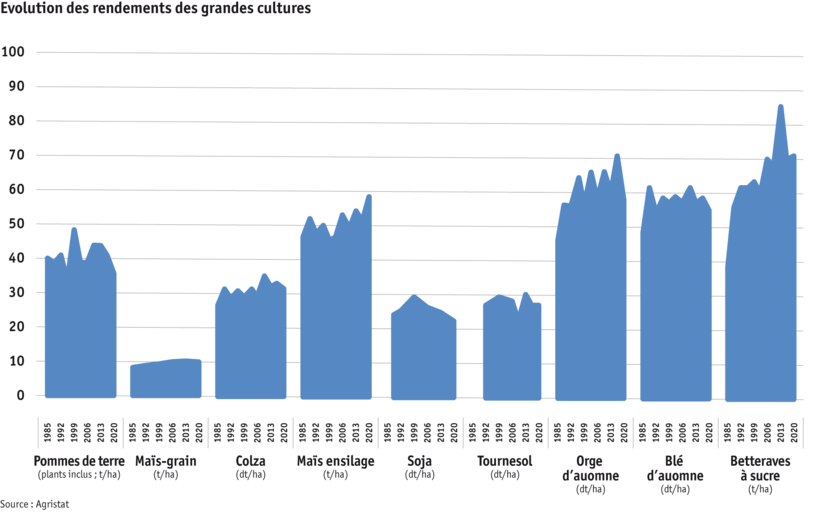

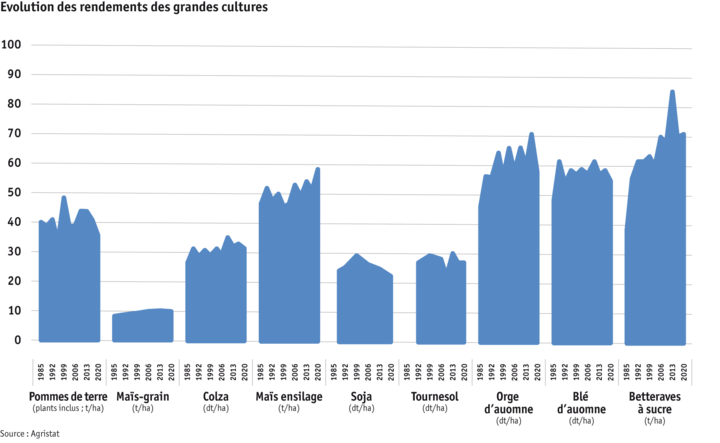

Augmentation partielle du rendement des grandes cultures

L’évolution des rendements moyens de cultures sur une assez longue période dépend de multiples facteurs, comme l’amélioration génétique, la part de cultures biologiques ou extensives, les conditions pédologiques ou météorologiques (volume et répartition des précipitations, température, durée d’ensoleillement) de l’ensemencement à la récolte, mais aussi comme l’irrigation, les dommages causés par les organismes nuisibles, les moyens de lutte possibles pour protéger les végétaux, la fertilité du sol et la proportion de nutriments disponibles pour les plantes. Les rendements ne renseignent pas sur les aspects qualitatifs tels que la teneur en protéines du blé panifiable, la teneur en sucre des betteraves sucrières, la teneur en amidon ou le calibre des pommes de terre.

Les rendements des cultures de pommes de terre n’ont pratiquement pas changé depuis 1985. Ils peuvent toutefois considérablement varier d’une année à l’autre, ce type de tubercule étant particulièrement sensible à la sécheresse comme à l’excès d’eau.

Plante en C4, le maïs peut transformer plus efficacement l’eau et le dioxyde de carbone en biomasse. En outre, le rendement du maïs est moins affecté que celui d’autres grandes cultures par un bref épisode de sécheresse estivale, qui n’entraîne pas la mort de parties de la plante.

Les oléagineux tels que le colza, le tournesol et le soja se différencient en particulier par leur vulnérabilité aux organismes nuisibles : sans recours aux insecticides, des récoltes entières de colza peuvent être ravagées par des insectes nuisibles. Moins sensibles, le tournesol et le soja tendent à être plus souvent cultivés sans insecticides ni fongicides.

Le rendement du blé d’automne a, quant à lui, atteint en 2024 son niveau le plus bas, la récolte ayant été encore plus maigre qu’en 2016. L’explication à ce phénomène : le blé a été semé jusqu’en décembre dans des conditions souvent mauvaises, dans un sol détrempé par les précipitations qui se sont abattues sans discontinuer sur le pays à partir de la mi-octobre 2023. La récolte de céréales panifiables a été la plus faible de ces dernières décennies à cause du temps frais et humide qui a persisté jusqu’au début de l’été 2024. Autre facteur aggravant : le blé d’automne a été en grande partie cultivé sans insecticides, sans fongicides et sans régulateurs de croissance, ce qui a également réduit le rendement moyen.

Le rendement moyen des betteraves sucrières tend, quant à lui, à augmenter depuis 1985. Les maladies transmises par la cicadelle des roseaux et les pucerons (syndrome des basses richesses, jaunisse virale) peuvent, tout comme d’autres agents pathogènes, avoir un effet défavorable sur le rendement de ce type de cultures. Pendant les années de canicule et de sécheresse, la croissance peut être passablement affaiblie par le manque d’eau et les températures élevées. En 2014, Sucre Suisse SA a battu un record en produisant plus de 300 000 tonnes de sucre, grâce à une récolte exceptionnelle de betteraves sucrières (90 t/ha) sur une superficie de plus de 21 000 hectares. La teneur en sucre est d’autant plus importante pour la qualité de la betterave que la racine est majoritairement composée d’eau.

Vous trouverez une liste des surfaces dédiées aux grandes cultures à la page

Mon rapport agricole

Sélection :

Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».